【うちのMacintoshたち】(2017年-2018年)

Macintosh(及びその他のマシン)のハードウエア・ソフトウエアについて

ちょこちょこと書くつもりのページです。

【Contents】

▼ハードウエア

▼ソフトウエア

[MacOS X 関連]

※2010年分

2011年分

2013〜2015年分

2016年分

(移転に際し、2009年以前の古い記事は削除しました。)

【最近のこと】

2018.9.30

(Parallels Desktop for Mac 14)

8月下旬、毎年恒例の Paralles Desktop for Mac の最新版が

リリースされ、うちにも更新案内のメールが届きました。

今年も開発版ではなく通常版でのアップグレードとしました。

アップグレード価格も、昨年と同じ¥5,300.-/本でした。

謳われている新機能・改善点のうち、

- Parallels Desktop の起動の高速化

- Windowsアプリの起動の高速化

- APFS環境でのサスペンンドの高速化

は、体感上感じられました。

については、アップグレード前からそう遅くはなく、また

アップブレード前の起動時間を記録していなかったので、

定量的な差が示せません。

一方、特段のデメリットもないので、メンテナンス料代わりの

アップグレードフィーとしては妥当なところだろうと思います。

(iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR)

iPhoneの新機種、iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone RS が

発表されました。画面が大きくて A12 Bionic チップ搭載で

良いのは良いんですが、やはり価格がネックです。

iPhone7 Plus からの更新を考えていたのですが、悩みどころで

踏ん切りがつかないままになっています。

(iOS 12)

日本時間の9/12の朝に公開されました。たまたま明け方に目が覚めた

こともあり、アップデートのトラブルを少しでも防ごうと、

MacBook Pro の iTunes 経由でのアップデートを選択しました。

最初に iTunesそのものをアップデートし、引き続き

iPhone7 Plus と iPad Pro をアップデート。都合、1時間20分ほどで

完了しました。

純正アプリの追加や機能の移動、操作の変更点もいくつかありますしたが、

もう慣れてしまったレベルです。

(macOS Mojave)

日本時間の9/25の朝に公開されていました。当日帰宅後に早速

アップデートしました。

アップデート自体に問題はなかったのですが、挙動等が変わった点の

うちのいくつかに違和感がありました。

[スクリーンセーバーが切り替わってしまった]

HighSierraの標準のスクリーンセーバーの宇宙の画像のものを使っていた

のですが、Mojava では無くなってしまったようで、「風景」に切り替わって

しまいました。

宇宙の画像のフォルダを作成し、スクリーンセーバーで該当フォルダを

指定しています。

[Dockに最近使ったアプリのアイコンが表示される]

Dockに結構たくさんのアイコンを載せているので、結構邪魔です。

「システム環境設定」の「Dock」の設定で、

「最近使ったアプリケーションのアイコンをDockに表示」

のチェックを外しました。

あとは、アプリで問題を生じたものです。

[High Sierra向けのEmacs EMP版が動作しない]

EmacsのEMP(Emacs Mac Port)版のpre-buildされたバイナリの最新版を

使わせていただいていたのですが、Mojaveで起動すると、

- 枠は正常に描画されるが、内側には何も表示されない

- キーを押しても正常な動作はせず、そのうちに落ちる

状態でした。

使わせていただいている、MacOS Workshop(High Sierra向けβ)の

Emacs の NS版(?)でも似たような状況でした。

使わせていただいていた

pre-build版の配布元(Github)

のIssuesや、そもそもの

EMP版用patchの配布元(Github)

の情報を見ると、macOS Mojave 環境で自分で build すれば動いている

ようです。

上記patchの配布元から patch を入手した後、サイトの情報等を元に

build したのですが、アプリケーションフォルダにコピーする

Emacs.app の形式にしようとして少し手間取りました。

configure スクリプトに --enable-mac-app オプションを指定しただけだと、

elisp スクリプトが /usr/local/ 下にインストールされるようになっています。

色々調べた結果、

「Emacs 25.3/26.1 を EMP版で快適に使う」

にある、

「EMP版に拡張パッチを適用して作る野良ビルド」

の内容を参考に、一旦作業用のフォルダにインストールし、Emacs.app内に

必要なフォルダを移動することで対応しました。

Applicationsフォルダにコピーして起動したところ、普段使っている

範囲では正常に動作しています。

なお、本日再確認したところ、EMP版のpre-buildバイナリは準備中で、

近々リリースされる予定のようです。

2018.5.27

(続^3 Parallels Desktop for Mac 13 と Ubuntu 18.04)

2018.5.24の夜、Parallels Desktop for Mac 13.3.1-43365

がリリースされているのに気づきました。

Parallels の「更新をチェック」で表示されるダイアログには、

- Support for Ubuntu 18.04.

の一行が。早速更新しました。

結果、Ubuntu 18.04 でも Parallels Tools は正常にインストールされ、

ストレスなく使える様になりました。

一点だけ、VMの「構成」-「オプション」の「フルスクリーン」の

項目で、「フルスクリーンですべてのディスプレイを使用」に

チェックをつけないと、画面サイズがフルスクリーンとは一致しなく

なることがあります。最初はチェックを付けなくても動いていたんですが。

少し様子を見てみます。

(/Volumes 下の辻褄の合わないマウントポイント)

実は、Ubuntu 18.04 の仮想マシンの使用中、AKiTiO Thunder SATA Go 経由の

外付SSDの接続が不意に解除されてしまうことがあったのですが、その後から、

Ubuntu Linux のVMを起動しようとすると、

「エラー:アクセスが拒否されました。この仮想マシンを使用するための十分な権限がありません。」

と表示され、起動できなくなりました。

調べて見ると、Parallels の KB にそのものずばりの項目、

エラー:アクセスが拒否されました。この仮想マシンを使用するための十分な権限がありません。

がありました。が、こちらの手順に従って対処しても改善しませんでした。

ためしに別のVMを起動して見ると、問題なく動作します。該当VMだけの問題で

あることは確定しました。

ただ、Ubuntu 18.04 にアップデートする前にバックアップから

VMをコピーして起動したところ、ディスクイメージの path が異なる

様で起動できず、再度イメージファイルの path を指定する必要が

ありました。そこで、起動しない VM のディスクイメージの位置を

確認したところ、/Volumes/(SSD上のパーティション名)/ 下を

指していました。で、実際のマウント位置を確認したところ、

/Volumes/(SSD上のパーティション名) 1/ でした。

/Volumes/(SSD上のパーティション名)/ 下には、SSD上のファイルの

ごく一部だけが見えています。

SSDを接続解除すると、/Volumes/(SSD上のパーティション名) 1/ は

消えますが、/Volumes/(SSD上のパーティション名)/ は残ったままです。

外付SSDを物理的に外しても残ったままでした。

つまり、この /Volumes/(SSD上のパーティション名)/ は外付SSD上の

ものではなく、内蔵SSDの /Volumes/ 下に作成されているフォルダ、

ということになります。

ちなみに、再度外付SSDをマウントし、該当の(Ubuntu 18.04の)VMの

ディスクイメージの位置を選択し直したところ、正常に起動する様に

なりました。

この、/Volumes/ 下に元が同名のマウントポイントが複数できてしまう

問題、再起動のタイミング等で発生するとのこと。

(参考:

Mac でデバイスのマウントポイントがおかしくなる問題

)

このページを参考に、SSDをアンマウントした状態で

/Volumes/(SSD上のパーティション名)/ を削除したところ、

次から SSD は /Volumes/(SSD上のパーティション名)/ として

マウントされる様になりました。

なお、/Volumes/Preboot/ も、Preboot 2 までできてしまっていたので、

2つ削除しました。が、再起動したところこちらはマウントされなく

なっているようです。/Volumes/Preboot がエントリポイントとして

必要なのかどうか、確認が必要です。

2018.5.6

(続・続 Parallels Desktop for Mac 13 と Ubuntu 18.04)

先日リンクを貼った Paralles社のユーザーフォーラムの投稿に

ついた、公式サポート側の別のコメントで、現時点での対応ゲストOSの

リストの情報がありました。

Parallels Desktop 13 for Mac System Requirements

※日本語版のページは少し古いようでしたので、英語のページにリンクしています。

上記ページには、確かに Ubuntu 17.10 までの対応が書かれています。

OpenBSD 6.x も載っていますが、Parallels Toolsが非対応だと

の但し書きがついています。

ただ、そういうことなら Ubuntu 18.04 も

「対応しているが Parallels Tools が動作しない」

状況なので、ゲスとOSとしては対応している扱いでもおかしくは

ないですね。

(fitlet 側の設定変更による TimeMachine バックアップ時間の短縮)

詳しいことは fitletのページ に

書きましたが、ここのところ TimeMachine バックアップに

20分以上かかることがほとんどになっていました。

以前と通常のバックアップ容量は変わらないのに、です。

fitlet 側のウィルス対策ソフトのスキャン対象から、

TimeMachine バックアップの保存先を除外すると、

大半の場合に 10分以下で終了するようになりました。

(Kingston UV400/120GB SSD の書き込み速度に関する追記)

Kingston UV400/120GB SSD について、BlackMagic Disk Speed Test でも

ベンチマークをとってみたところ、毎回のテスト中に

360GB/sec程度で始まる書き込み速度がどんどん下がっていく状況に

なりました。

先日の記述に追記・訂正の

形で、状況や推定される原因等を記載しました。

2018.5.4

(続 Parallels Desktop for Mac 13 と Ubuntu 18.04)

Parallels社のユーザーフォーラムで、公式サポート側のコメントがついた

投稿があります。

「Parallels Support for Ubuntu 18.04 LTS」

という投稿に、

-

Parallels Desktop for Mac 13の現時点での対応OSは、Ubuntu 17.10まで

-

Ubuntu 18.04 への対応は作業中

-

決まった対応予定日はまだ言えない

といった内容の回答がついています。

商品の動作対象の環境が決まっているなら、こういう回答でも

(感情面を除けば)妥当なところでしょう。

1日でも早い対応を待つことにします。

この投稿に別の方がつけたリプライに、

「仮想環境なんだから、OSの新バージョンの動作検証も主な用途の一つ。

その用途に応えないのはおかしい」

というのがあります。確かにそれも一理はあるのですが。

Parallels Tools 以外の、基本的な部分は動いているんですよねえ。

あと、やたら VirtualBox への移行を勧める人が出てくるのに

違和感が。Ubuntu 18.04 でなんの問題もない、と。

念のため向こうの ChangeLog とかを見てみると、結構

環境依存のトラブルのFixとかゲストOS毎の不具合のFixとかが入っています。

そういう環境で、OSの新しいバージョンを動作検証するのも

それはそれで注意が必要になります。

手前味噌な話なのか、あるいはさらに競合潰しとかの話にも

なるんでしょうか。

(AKiTiO Thudner SATA Go の導入)

2018.4.29の「(DeLock 42510 と SSD でのアクセス速度)」で気になるように

なってしまった、DeLock 42510での転送速度の上限ですが、気分的に

どうしても我慢できなくなりました。

国内で販売されているものを色々探して比較検討した結果、外付ケースではない

のですが、

AKiTiO Thunder SATA Go

という機材を導入することにしました。

これは、Thunderbolt 接続の eSATA 2ポートを有する Dock です。

ですが、その eSATA ポートから 同梱のケーブルを使って、

直接 SATA 3.0(6Gbps)で 2.5inch SATA SSD/HDD に接続することができます。

つまり、2.5inch SATA SSD/HDD を、ケース等に入れずむき出しのまま

Mac に接続できるようにするアダプタ、という訳です。

eSATAは電力供給のない信号線だけの規格なので、デバイスへの電源供給は

別途行う必要があります。同梱のケーブルは、電源をUSBコネクタから取るように

なっているものです。

気になる転送速度ですが、商品ページにメーカーでのテストで

Read 533MB/sec、 Write 511MB/sec と謳われています。

この機材、2015年4月の NAB Show 2015 や 2015年6月の Cinegear 2015

に出展していた AKiTiO のブースに

展示されたようで、メーカーインタビューの動画が vimeo に上がっています。

その時点ではまだ価格未定だったようで、

実際の発売は2015年7月以降でしょうか。

放送・映画方面のイベント名から察せられるように、

本来想定されるこの機材の用途は、

映像撮影のデータ処理、特に SSD に直接記録するタイプの4Kカメラで

撮影されたデータを、

現場で MacBook Pro にSSDを繋いで扱う、という多少ニッチな用途だった、

ということになるようです。

インタビュー中でも、インタビューアーが特定のカメラの機種名を

出したりしています。

そういえば、

製品ページ

の

接続イメージの画像

(別ウインドウで直接画像が開きます)

の左上に、

実際にそのカメラの画像が入ってました。

なお、調べた範囲では、2017年にこのカメラのシリーズはディスコンと

なっているようです。

[実際の接続]

AKiTiO Thunder SATA Go は、先に記したように、

2.5inch SATA デバイスをむき出しのまま eSATA-SATAケーブルで接続し、

電源はUSBコネクタから供給する仕様です。

まず、むき出しのままの 2.5inch SSD を扱うのに気が引けて、

(他システムでの運用は動作保証外ですが)

ラトックシステムさんの 2.5inch SSD/HDD用リムーバブルケースの

交換トレイ、

SA25-TR1-BKX

を入手し、これに格納してから AKiTiO Thunder SATA Go に接続することに

しました。

以前 ラトックシステムさんのUSB-SATA変換アダプター、

REX-U30ST3-A

を購入する際、製品ページに、

交換トレイを SATAコネクタ(抜き差し回数に上限があります)の破損リスクを

防ぐために使用できる、

と書かれていたのが記憶に残っていました。

次に電源です。製品ページの接続イメージや NAB 2015 や Cinegear 2015 の

メーカーインタビューでは、電源は Mac本体の USBコネクタからとる

イメージです。

MacBook Pro(15inch Retina, Mid 2014)のUSB3.0コネクタは、最大 900mA の

電源が供給可能ですが、Micron 1100 SSD のデータシートを見ると、

「Active Maximum (128KB transfer)」時に 6000mWの消費電力となっています。

つまり、5V/1.2A 必要な訳で、USB3.0コネクタからの給電では足りない計算に

なります。

色々考えたのですが、今回は、アイオーデータの

「バスパワーUSB機器用ACアダプター USB-ACADP5」

を入手し、電源を追加供給することにしました。

USB-ACADP5 は 5V/1.5A なので、MacBook Pro 本体の USB給電 900mA と合わせ、

単純計算なら 12000mW まで供給できることになります。データーシート上の

消費電力の倍を準備しておけば、まあなんとかなるのではないでしょうか。

最終的に、MacBook Pro に AKiTiO Thunder SATA Go を接続し、

専用の eSATA-SATAケーブル(USB電源コネクタ付)で 交換トレイに入れた

Micron 1000 SSD 2TB と接続。USB電源コネクタを追加の電源と給電プラグで

接続し、本体の USBコネクタに接続しました。

当初思っていたより eSATA-SATAケーブルが堅く、配置の際の自由はあまり

効きません。平面的に並べて配置しています。

[ベンチマーク結果]

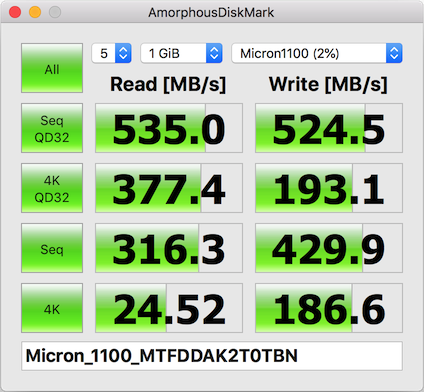

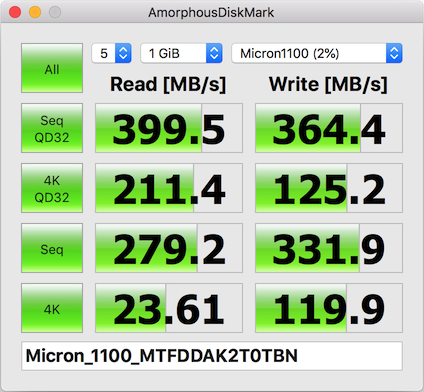

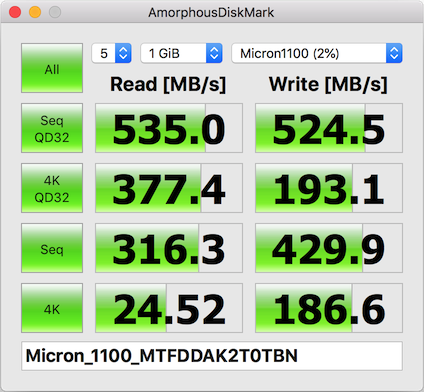

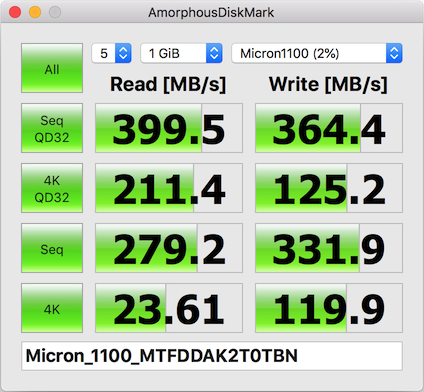

Micron 1100 SSD 2TB の AmorphousDiskMark を取り直してみました。

先日リンクを貼らせていただいた、d44.jp さんの

「

AKiTiO Thunder2 Quad Mini買いました

」

にある、

AkiTo Thunder2 Quad Mini

に Crucial MX300 2TB を内蔵して AmorphousDiskMark で取ったベンチマークと、

大凡 5〜10%程度以内の差になりました。

「4K Read」だけは 20%程度の差がありますが、これはベンチマークの中で

もっとも値が小さいので、その影響もあるだろうと思います。

DeLock 42510での接続のように 400MB/secで頭打ちするようなこともなく、

SSDのスペックに近い転送速度が出ているようです。

(Intel 520 SSD の動作不良?)

以前から実験等で使ってきた Intel 520 SSD 480GB ですが、

AKiTiO Thunder SATA Go で接続してのテスト中にも、

-

ディスクユーティリティで消去する際、exFATなら問題ないが

APFS や MacOS拡張(ジャーナリング) を指定すると、

「最後のブロックに書き込めませんでした」というエラーが

出てマウントできないことが多い

-

接続できたとしても、マウントされるまでの時間が他のデバイスと比較して

随分とかかる

-

S.M.A.R.T.情報をみるユーティリティ、DriveDx でみた場合、

Device Status の「Percentage Used Endurance Indicator」の値が255%

といった状況です。最後の「Percentage Used Endurance Indicator」

は、メーカーが想定した寿命に対する百分率、といったとことになるようです。

エンタープライズ向けSSDの中には、これが 100%になると保証期間内であっても

保証終了、としている製品もあるようです。

実際のところ、総書き込み容量は 22TB弱。TBW 36TB の 3分の2 程度ですので、

これでいきなり「実は寿命の2.5倍使っているようなもの」ということになるとは、

あまりピンときません。

いずれにせよ、振る舞いがおかしいことがあるのは確かなので、ベンチマーク類を

取る以外の運用は終了することにします。

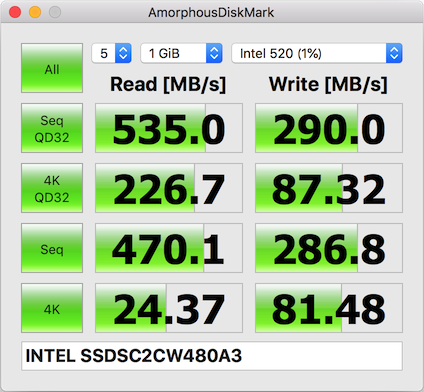

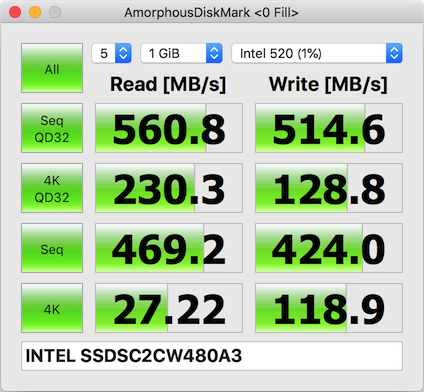

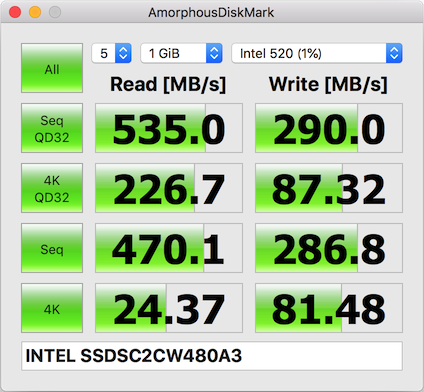

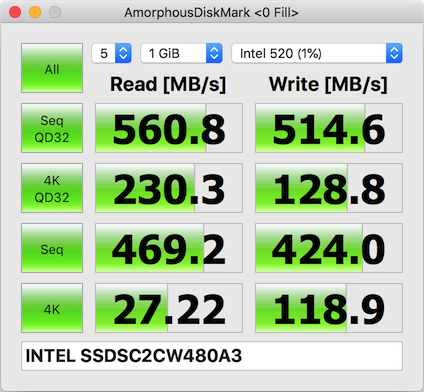

[ベンチマーク結果]

最後に、AKiTiO Thunder SATA Go 経由で接続し、AmorphousDiskMark で

ベンチマークを取ってみました。

こちらがランダムデータのもの。

次は 0 Fill データのものです。

(Kingston UV400/120GB の運用)

Intel 520 SSD を運用終了することにしたので、代わりに、

実験用として fit-PC2 に組み込んだものの全く使っていない、

Kingston UV400 120GB SSD を取り出して、以後の実験等に

使用することにしました。

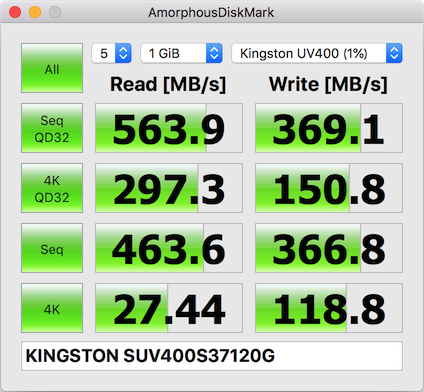

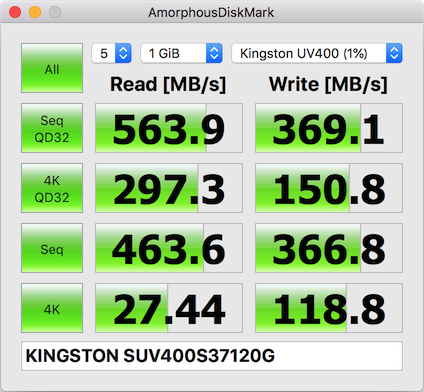

[ベンチマーク結果]

という訳で、AKiTiO Thunder SATA Go 経由で接続した際、

APFS で初期化して AmorphousDiskMark でベンチマークを取りました。

スペック通り Write がやや遅いものの、十分な結果ではないでしょうか。

なお、このモデルの TBW は 50TB となっています。常時接続しておいて

更新し続けるような用途には向いていないと思われます。

(2018.5.6追記・訂正)

あの後、BlackMagic Disk Speed Test で 5GB のデータサイズで

テストした所、Write が 約360MB/sec程度の数値で始まるものの、

途中でどんどん速度が落ちて行き、最後には 90MB/sec を切るような

速度になってしまいました。

これは、UV400/120GB の書き込み時の SLCキャッシュが 5GB より小さい

ことを意味すると思われます。

Windows PC向けのディスクベンチマークソフトで HDtune というものがあり、

これはサイズを変えながらの書き込み速度/読み込み速度をグラフ化する

機能があります。UV400/120GB のグラフをGoogle検索してみたのですが、

今の所

ドイツ語のサイト

のものしか見つけられていません

(記述の概要の把握はGoogle翻訳に頼りました)。

480GBのモデルなら結構見つかるのですが、モデル毎に SLCキャッシュサイズが

異なるため、120GBモデルのテスト結果を探す必要があります。

そのサイトのグラフを見ると、350GB/secを超えるような書き込み速度が

出るのはせいぜい3GB程度の書き込みサイズまで。それを超えると

一気に速度が落ち、10GBを超えるサイズでは 50〜60GB/secといった

HDDのテスト結果と見紛うようなスピードになってしまっています。

なので、この SSD については、

「大きなサイズのファイルを転送するような用途には全く向いていない」

と追記させていただきます。

#もちろん、120GB というサイズにそんなに大きなファイルを

いくつも転送できるわけではないですけれど。

2018.4.29

(AirMacシリーズ終了)

ニュースサイトで、Apple社が米国のニュースサイト等に

AirMacシリーズ(Express,Extreme,TimeCapsule)を製造終了し、

在庫分で販売終了となる旨を伝えた、と報じられています。

ここしばらく新モデルが出ておらず、ある意味「来るものが来た」感も

あるのですが、やはりショックです。

うちでは、Express を2台、その後 TimeCapsule を2世代使って来ました。

自宅での WiFi 接続は Express 導入でスタートし、その後 AirMac

シリーズだけを使ってきたことになります。設定できる項目が限られている面は

ありますが、ファームウエアアップデート等も含めて Apple任せに

できる気楽さは、他に代え難いものでした。

職場等で国内メーカーの無線LAN APも使ってはいますが、

例え家庭/SOHO用モデルであっても、設定画面の画面や

項目等、決して誰にでもわかりやすいものではありません。

また、接続台数や利用状況によるものかもしれませんが、

通信速度が遅くなったり接続できなくなり、再起動すると

回復するようなことも時々発生します。

これで、今すぐ TimeCapsuleを引退させる訳ではないものの、

入れ替え先の選定はある程度進めておく必要が出てきました。

国内販売されている商品の情報を少し集め始めています。

(Parallels Desktop for Mac 13 と Ubuntu 18.04)

Parallels の問題なので、こちらでも書いておきます。

Linux ディストリビューションの一つ、Ubuntu の新しいバージョン、

18.04 が 4/26 にリリースされたのですが、Parallels Desktop for Mac 13

上の仮想マシンにインストールすると、Linux向けの Parallels Tools が

インストールできない、という問題が出ています。

Parallels社のユーザーフォーラム

で

Linux ゲスト OS についての Discussion のページ

を見てみると、これは linux kernel 4.15.0 で Parallels Tools の

kernel module 作成に失敗しているためのようです。4.14.xだと

大丈夫なのだとか。

Parallels社の対応待ちです。

(DeLock 42510 と SSD でのアクセス速度)

先日、Micron 1100 2TB を組み込んだ

DeLock 42510

ですが、基板を見てみると、SATA接続に ASMedia Technology社の

ASM1061

というチップを使っています。このチップは、SATA 3.0(6Gbps) x 2ポートを

サポートしているのですが、PCI Express側は Gen2 x 1レーンです。

つまり、PCI Express側の転送速度が 500MB/sec止まり。理論値ですら

最近のSSDのピーク性能より低くなってしまいます。変換やアクセスの

オーバーヘッドを考えると、実際の転送速度はもっと下がります。

実際、ASM1061の載ったマザーボードや増設カードのSATAコネクタに

SSDを接続した環境の、Windows OS上でのベンチマークを見てみると、

転送速度は400MB/sec以下の結果が多いようです。

1つだけ、CrystalDiskMark の Seq Read が440MB/sec出ている

ものを見かけました。

また、ASM1061経由でSSDの転送速度は FAQ の類らしく、

「転送速度が遅いと思ったら接続しているSATAポートを確認しろ」と

いった記事も見かけました。

[Micron 1100 2TB を macOS で使用した場合の転送速度]

実際に、この SSD を Mac に Thundebolt 経由で接続したら

どれくらいの転送速度になるのかが知りたいところです。

Googleで色々検索してみると、大凡似たようなものではないか、と言われている

Crucial MX300 2TB を、Thunderbolt2 接続の外付ケースで接続されている方の

記事に行き当たりました。d44.jp さんの

AKiTiO Thunder2 Quad Mini買いました

です。こちらの方は、この記事が書かれた時期には、Mac Pro に

AkiTo社の Thunder2 Quad Mini

という、Thunderbolt2接続で 2.5inch SATAデバイスが4台接続できる

ケースを使って Crucial MX300 2TB を接続してらしたようです。

ベンチマークは、CrystalDiskMark に(作者公認で)ユーザーインターフェイスを

似せた、

AmorphousDiskMark

というソフトでとっていらっしゃったので、うちでもこのソフトで計測してみました。

機種や macOS のバージョン等が異なるので正確な比較には

なりませんが、先のページのベンチマーク結果と比較すると、

やはりこちらでは ASM1061 の転送速度の制限が見えているようです。

低い転送速度の 4KのReadを除き、大凡 57%〜75%ぐらいの結果です。

逆に言えば、Thunderbolt(1)のさらに半分というボトルネックが

あっても、これくらいの転送速度は出ている、とは言えますが。

ただ、もともと Thunderbolt接続の DeLock 42510 を導入した経緯が、

「外付SSDを使いたいが、アクセス速度を最大にするため、外付SSDでも

TRIMを有効にしたい。そのためには Thunderbolt接続するしかない。」

ということだったので、最大限の速度が出せていないのは少し悔しい

ところでもあります。

ここで、より転送速度の出るThunderbolt接続のケース等を導入するか、

ちょっと悩んでいます。

2018.4.22

(Meltdown と Spectre その後)

更新間隔が開いてしまったので、その後の状況をまとめておきます。

macOS Higi Sierra 向けの公表されている Meltdown/Spectre対策の

アップデートは、2018/1/8リリースの

「macOS High Sierra 10.13.2 追加アップデート」

が最後になるようです。現時点での一通りの対策は完了している、という

ことになるのでしょう。

(macOS 10.13.3, macOS 10.13.3 追加アップデート, macOS 10.13.4)

今更ながらですが、こちらも書いておきます。

macOS High Sierra のアップデートとしては、10.13.3と10.13.4が

出ました。また、一部の文字列を処理するとクラッシュする問題に対処するため、

10.13.3 追加アップデートも公開されました。

念のため確認しましたが、これらのアップデートのドキュメントには、

Meltdown/Spectre対策に関連する記述はありませんでした。

(Micron 1100 2TB SSD)

さて、今回の更新のきっかけになった事柄です。

2月中旬ごろより、秋葉原のショップや通販サイトで、かなり割安な価格で

2.5inch SATA接続の2TBのSSDが販売されている、という情報がありました。

気づいた最初の記事は、

PC Watchの「本日みつけたお買い得品 Micronの2TB SSDがNTT-X Storeで49,800円」

(2018/2/16付)ですが、この時点では通販サイトへの掲載で¥49,800.-(3年保証)でした。

次に、

Akiba Watchの2018/2/20付の記事

で、ショップで近々¥39,800.-で販売される、という情報が出ました。

当初は、今回限りの限定品という触れ込みだったと思うのですが、

思ったより弾数があったようで、2018/2/16付の記事で掲載されていた通販サイトを

含め、複数のショップや通販サイトで¥39,800.-(あるいはそれ以下の価格)での

販売がありました。

価格もそうですし、ポイント付与等を行ったサイトもありました。

また、保証期間もまちまち(上記と同様の3年以外にも、

3ヶ月/6ヶ月/10ヶ月/1年 があったことを確認しています)でした。

ネットでの情報を見る限り、結構な数量が販売されたようです。

個人的には、今回の波に乗り遅れてしまい買いそびれていました。

4月に入って、たまに使っている通販サイトからのメールで販売を

知らされたのですが、その時も出遅れて在庫切れ。自分で自分の

飢餓感を煽ってしまい、再度の販売メールに飛びついてしまいました。

その間に、もう1回「買ってもいいかな」と思った商品の販売メールが

来ていたのですが、それも出遅れてしまったのが、飢餓感を募らせた

原因の一つです。

ちなみに、今回購入したのは、販売店保証1年のものでした。

公式サイトの1100シリーズの製品情報ページ

の「MTFDDAK2T0TBN-1AR1ZAB」です。

ちなみに、

こちらのサイト

にレビューやベンチマークが掲載されています。

ケースを開けて中の基板の写真も公開されていますが、Crucial MX300の2TBモデル

(国内では2016年9月頃発売)とほぼ同様のようです。

基板写真からチップを読み取って見ると、コントローラーは Marvel 88SS1074-BSW2で、

他におそらくキャッシュとして8GbitのDRAMチップが2個載っています。

NANDメモリは、刻印から調べると Micronの32層3D NAND(TLC)で、

384GBが(おそらく)4個、192GBが3個、96GBが1個の計8個載っています。

単純計算すると容量は2064MBとなり、公称容量 2048GBとの差が

予備領域あるいはSLCキャッシュとなるのでしょう。

32層3D NAND(つまり第一世代 3D NAND TLC)は書き込み時の処理が重く、

そのままでは MLCを用いたSSDより書き込み速度が遅くなってしまうこともあり、

多くのモデルで何らかのキャッシュを用いた高速化処理が実装されています。

製品のデータシート(pdf)の9ページの

「Dynamic Write Acceleration」を読む限り、「ユーザーが利用可能な

容量を減らすこともなく、使用状況に合わせて TLCをSLCモードに

切り替えて使う」ようなことが書いてあるように読めます。

#英語は苦手なので信用しないように。

先に挙げたサイト

の、大きなサイズのデータ書き込みのテストでは、30GB強辺りまでは

450〜500MB/secの書き込み速度が計測されています。

それを超えると270MB/sec程度になっているようです。

ちなみに、昨年から販売されている64層の3D NAND(第二世代)を用いたSSDでは、

この書き込み周りの処理が全体として高速化されているようで、

同じように大きなサイズのデータ書き込みを行っても、書き込み速度が

落ちないものが出て来ているとのこと。価格差として2万円前後ありますが……。

[DeLock 42510への組み込み]

うちでは、MacBookProの外付ストレージとして使用します。

これまで、Intel 520 SSDの480GBを入れていた

DeLock 42510

の中身を入れ替えて使います。組み込んだあと接続し、ディスクユーティリティで

APFSの1パーティションとしてフォーマットしました。

BlackImage Disk Speed Test での測定結果は、

Readが300MB/sec弱、Writeが350MB/sec強となりました。

ReadがWriteより遅い結果なのは少し意外です。

先に挙げたサイト

でも、他社製品と比較して15%程度遅い結果になった旨の記載があります。

もちろん、DeLock 42510との相性とか、APFSのパフォーマンスの問題も

あるのかもしれません。が、Intel 520 SSDを組み込んでいた時は、

Readはこれより速度が出ている結果になっていました。

うちの場合、主な用途が Parallels Desktop for Mac の仮想マシンを

置くことなので、少々読み取りが遅いぐらいではそう大きな問題には

なりません。このまましばらく様子を見て見ることにします。

2018.1.14

(続・Meltdown と Spectre)

色々と情報も混乱しているところがありますが、macOS, iOSや Windows,

Linux 等の Meltdown 対策のパッチはほぼリリースされたようです。

Spectreの影響を緩和する対策については、Intelが提供した

マイクロコードの更新を組み込んだ firmware/BIOSが、

メーカー製PCや一部マザーボード向けに公開され始めています。

しかしながら、そのマイクロコードが Haswell/Broadwell世代の

CPUで勝手にリブートしてしまうトラブルを少数ながら起こしている、

との情報がIntelから公開されてきています。

必要なら修正版をリリースする、とのことですが、そうすると

再度 firmware/BIOSのアップデートがリリースされる、という

ことになります。

昨年の Intel ME の脆弱性あたりから、firmware/BIOS の

更新で対応する脆弱性が続いています。ソフトウエアの

パッチに比べて、やはり firmware/BIOS のアップデートは

敷居が高いところがあります。後述しますが、Intelの

エンタープライズ向けチップセットに実装されている

機能でも脆弱性(?)があるようで、さらにもう1度以上

firmware/BIOS の更新が出てくる可能性があります。

[macOS 10.13.2追加アップデート, iOS 11.2.2]

1/9にリリースされました。Spectreの緩和策ということで、

Safari の更新も行われています。

[対策パッチによる性能低下]

パッチもある程度出てきたので、ベンチマークの結果も徐々に出てきています。

クラウド系では、認証やバックエンドを担っていたサーバーのレスポンスが

悪くなり、トラブルを生じているものが出てきています。

あるゲームベンダが公開したCPU負荷のグラフでは、パッチ適用後は

負荷が倍程度になっているように見えました。

また、個人の方が公開されているテスト結果でも、20〜40%の

実行速度の低下が見られるものがあります。

実マシンでは、Intelが 第6世代から第8世代のCoreシリーズの

CPUと Windows のクライアントOS (大部分が Windows10)のベンチマーク

結果を公開しています。CPU上での演算主体と思しきテストでは、

第7・第8世代ではせいぜい5%, 第6世代でも10%の性能低下ですが、

ストレージ入出力を多めに含むテストでは、第8世代でも10%以上、

第6世代では20%強遅いテスト結果となっています。

また、サーバーOSでのテスト結果は数日中の公開予定となっているとのこと。

ちなみに、Microsoftからは、Windows Server 上ではクライアント向けOSより

大きな影響が予想される、との記載のある文書が出ています。

実マシン上のLinuxでは、unix bench の patch適用前後の比較をいくつか

見かけました。

そのうち、SandyBridge世代(第2世代のCoreシリーズ)で実行したものは、

CPU内での演算系のものはそう変わりませんが、

pipe による通信のパフォーマンス悪化や システムコール時のオーバーヘッドが

相当大きく、総合スコアとして3割弱程度の性能低下とのこと。

Intel の言い分では、第5世代以前のCoreシリーズでの性能低下はかなり

大きいとのことなので、その言い分通りということにもなります。

他の情報によると、CPUの機能的には 第5世代のCoreシリーズでも

ある程度は性能低下を抑える工夫(第6世代以降で行われているもの)が

有効なのではないか、との説もあるとのこと。

いずれにせよ、ベンチマーク等の蓄積が必要です。

(余談: Intel AMT の問題)

MacやmacOSの話ではないのですが。

Meltdown や Spectre の対応が完了する前に、次の

脆弱性(?)のニュースが出てきました。

Intel製チップセット(主として法人向けのQシリーズ)の提供している

機能の中に「Intel AMT」というのがあるそうですが、出荷時の設定の

ままだと、

-

この機能の初期パスワードが共通のため、明示的にパスワードを

変更していない限り、再起動できればAMT関連の設定画面にログインできてしまう

-

設定画面にログインした後、外部からのリモートアクセスを

ユーザーの許可なく開始できるよう設定できる

(外部からリモートアクセスすると、画面の縁に色がついたり

画面右上にアイコンがゆっくり点滅したりするようではあります)

-

リモートアクセス以外にも、電源のON/OFFやBIOS設定まで行える

-

起動時に入る専用画面での動作なので、

- BIOSのパスワード

- OSレベルのログインパスワード

- OS上で動作するセキュリティソフト

等でのセキュリティが効かない

という問題があるとのこと。

設定する際に再起動しBIOS画面にアクセスするために、

対象のPCを直接操作する必要がありますが、一旦設定されてしまうと

あとはアクセスされ放題、ということになります。

対策としては、この機能のパスワードをデフォルト値から変更した上で、

不必要ならリモートアクセス機能等を停止してしまう、ということになります。

問題は、例えこの機能が不要でも、Intel AMT 機能のあるPC全てで設定が

必要、というところにあります。もちろん、推測されやすいパスワードや

ましてや複数のPCで共通のパスワードなどは論外ですから、対象機器毎に

バラバラのパスワードを設定し、それを管理する必要があります。

Intel AMT の機能そのものは、法人で多数のPCを管理する際に

(ソフトウエアの追加インストールや設定不要で)便利に使える機能では

ありますが、それを安全に運用・管理するために大きなコストが

かかるのでは元の木阿弥です。

セキュリティ的には初期パスワードが共通じゃなければ良かったのでしょうが、

使ってもらうためには初期コストが低いほうが望ましいわけです。

Intel の商売上の都合で、セキュリティ的には誤ったデザインになってしまった

のかもしれません。

少なくとも、現状のデザインなら、

「初回起動時に強制的にパスワードを変更させる」

ようにすべきだと思います。もちろん、他のPCと同じパスワードは

使用しないよう注意喚起を行う必要はありますが。

こちらについても、今後の推移を確認したいと思います。

2018.1.8

(Meltdown と Spectre)

年始早々からIT業界を騒がせる脆弱性がニュースとなりました。

いずれも CPUのハードウェアに依存するもので、IntelのCPUに

影響する Meltdown と、近年のほぼ全ての CPU に影響する Spectre と

名付けられたものです。

日本語でこの情報に触れたサイトが出出したのが日本時間の1/3の早いうち

(参照元として表記されていた The Register(イギリスの技術系ニュースサイト)

の記事が、2018/1/2 19:29 -- イギリスなので UTC でしょう)

だったのですが、正月休みに引っかかったせいか、国内のIT系大手ニュース

サイトの反応は遅めで、しかも初期に出た記事で脆弱性を別のもの

(Intel MEの脆弱性)と取り違えていたものがあったりして、相当混乱していた

ように思います。

1/5の午後ぐらいから、海外サイトの翻訳記事あたりから充実し始めた

印象です。

その後、先述の「脆弱性を取り違えていた」サイトで解説記事が出ましたが、

どうも私の理解しているのと感触が違うというかなんというか。

不安なので詳細を追いかけていますが、英語が苦手な身には

やはり大元の公開された情報の paper の内容が難しいです。

また、該当ニュースサイトの信頼性が、個人的に相当低下しました。

(まだ真っ当な部類だと思っていたのですが……。訂正したことも記載されていないので。)

現時点で私の理解している対策としては、以下のようになります。

- Meltdown

-

各OSベンダから対応パッチがリリースされる。

一部OSは対応済、あるいはパッチリリース済。

当初公表予定だった1/9(米国時間)頃までには、

主要なOSについてはパッチがリリースされるのではないか、と思われる。

#ユーザー側で設定が必要なケースあり。

パッチの適用により原理的にパフォーマンスが低下する影響が出るが、

実際にどの程度の影響になるかは環境による。

- Spectre

-

完全な対策は難しいが、緩和策は各ベンダで検討中(?)。

また、javascriptからの攻撃も可能であるため、javascriptの

実行環境である Webブラウザ類で、攻撃を成功させにくくするパッチが

準備中。

Firefoxはリリース済。Safariは近々、Chromeは1/23頃(軽減策公開済)、

IE/Edgeは 1/9(米国時間)の月例アップデートには載ってくると

思います。

#現時点でIE/Edge向けパッチがリリース済みなのかどうかが読み取れず。

Windows10環境では、セキュリティソフトとの相性問題回避のため、

セキュリティソフトウェア側でレジストリキーがセットされないと

Windows Update で該当パッチが落ちてこない仕組みになっています。

手元の環境(Bootcamp/Parallels Desktop on Macで使用)では、

セキュリティソフトウェアも対応済みだったので、パッチを適用しました。

少なくとも、Parallels側ではパフォーマンスの影響は感じません。

(完全仮想環境には影響しない、とされています。)

なお、macOS 10.13.2 及び iOS 11.2で Meltdown についての緩和策を

実装済とのこと。

当面の間、各ベンダからの情報や更新パッチについての情報収集を続ける

必要があります。

(v6プラスのその後)

うちの環境では大きな変化はないのですが、NTT東日本の

フレッツ情報サイトの速度測定サイトで、測定結果が数%ぐらい悪く

なっています。他のスピードテストサイトで、より高速な結果が

出ているところもあるので、回線品質ではなく NTT東日本の

サーバの負荷の問題のような気がします。

徐々に、IPv4 PPPoE接続の遅さとその解決方法について、

認知度が高くなってきているのかもしれません。

2018.1.2

(続・「かな」「英数」キーでの入力モードの切り替え不追従)

あの後も確認を続けていましたが、どうも emacs が起動している

場合に比較的多く発生することがわかってきました。

再度症状を整理すると、以下のようになります。

-

「キーボードビューア」で見ると、「かな」「英数」キーとも

キーを押したイベントは認識されている

→キーボードがおかしいわけではない。

-

emacs起動中、emacsとは別のデスクトップで起動しているアプリケーションを

利用している際、「かな」「英数」キーによる入力モード変更を

行っても、メニューバーの入力モード表示が変わらないことがある。

-

前項と同じ条件で、「かな」「英数」キーによる入力モード変更を

行い、メニューバーの入力モード表示が変わっても、アプリケーション内での

実際の入力モードが変わらないことがある。

この場合、

-

メニューバーの入力モードの表示と実際の入力モードがずれている。

-

入力モードを正しい状態にしようとして、変更したい入力モードに

切り替えるキーを押しても、反映されない。

-

一度、別のモードに変更する→変更したいモードに再変更するようキーを

押すと、正しい状態になることもある。

-

emacs を終了すると、アプリケーション内の入力モードは

メニューバーに表示されている入力モードと一致するように

なっている

-

~/.emacs.d/ を別名に rename した状態でも、たまに発生する

-

emacs を起動していない状態では、まだ発生していない

現在使わせていただいているのは、MacOSX Workshop 10.12β版

(10.13向けのパッケージになっていますが) の emacs 25.3 です。

うちの環境との相性問題だとは思うのですが、この症状はかなり

ストレスが溜まります。どうにかならないかと、色々あがいてみる

ことにしました。

[うちの環境で、一部手を入れて再コンパイルしてみる]

apt source コマンドで emacs の SRPMS をダウンロードし、

inline パッチを 25.2 のものに差し替えてビルドし、

差し替えてみました。が、症状は改善しませんでした。

[macOS向けのEmacsの EMP版を使ってみる]

macOS向けのemacsには、大きく分けて2種類あるそうです。

#

Emacs 25.3 を EMP版で快適に使う

の「EMP版と NS版の野良ビルド情報」の項をご参照ください。

これまでは、上記リンク先の表記で Emacs 25.3 の NS版(inline-patch)

を使ってきました。それがうまくいかないので、Emacs 25.3 の EMP版を

使ってみることにしました。

ダウンロードした後、別フォルダにインストールして確認しようとして

~/Appilcations/ にコピーしたら起動しませんでした。/Applications/ 下に

コピーする必要があります。

また、Emacs.app内に同梱されていたり、package として追加できるもの

以外の emacs lisp スクリプトは、自前で準備してインストールし、

load-path 等を整備する必要があります。

ここしばらく、package として準備されているものや、あるいは

手動とはいえ package としてインストールできるものばかり

使ってきたせいで、load-path 追加時の挙動を忘れていたり、

あるいは(将来再び MacOSX Workshop の NS版の emacs を使う時に備えて)

動作環境固有の設定は切り分けて適用されるように記述したり、と、

結構試行錯誤することになりました。

一通り動作するようになってから、丸一日程使ってみていますが、

現時点までで入力モードのトラブルは発生していません。

もう少し様子を見ながら使って見ます。

2017.12.30

(v6プラスその後のその後)

年末でお休みの方が多いのかもしれませんが、フレッツ網内・

インターネット双方のスピードテストの結果が、少しだけ

不安定になっている印象です。それでも、大半では80Mbps以上の

結果が出るので、実用上の問題はまだ出ていません。

ちなみに、インターネット検索やSNS等でも、フレッツ光での

インターネット接続で、混雑時にIPv4での通信が遅く、

v6プラスのようなIPoE + IPv4 over IPv6 サービスの導入を

検討しているという方を少なからず見かけます。

厄介なことに、現時点では、

-

NGNと呼ばれる世代のフレッツ光系列のサービスのみ、この手のサービス

に対応している

-

一部のプロバイダのみ IPv4 over IPv6 サービスを提供している

(IPv6接続サービスのみの提供で、IPv4 over IPv6サービスを提供していない

プロバイダも存在する)

-

提供されている IPv4 over IPv6 の方式が、少なくとも3つ

(MAP-E、DS-Lite、BBIX社の提供する方式)あり、

対応ルータやその設定等が異なる

-

少なくとも「v6プラス」の場合、NTTの「ひかり電話」の契約の有無で、

NTTから提供される機器や IPv4 over IPv6 接続に必要な機器が変わる

(Biglobeの提供するIPv6オプションもMAP-Eの様なので、同様の状況だと思います。)

といった問題点があり、それなりに知識がないと他所様の書かれた事例が

自分の所の参考になるのかどうかの判断も難しいところがあります。

この辺りを分かり易くまとめたサイトが欲しいところですが……。

(「かな」「英数」キーでの入力モードの切り替え不追従)

入力モードの日本語と英数の切り替えを「かな」キーと「英数」キーで

行なっているのですが、キー入力とメニューバーの表示、

及びメニューバーと各アプリ内の実際の入力モードがずれることが

少なからず発生していました。それ以前からも発生することはあったの

ですが、macOS High Sierra にアップデートした頃からより顕著に

なっています。

似たようなトラブルで、

「システム環境設定」の「キーボード」の「ショートカット」を

一旦「デフォルトに戻す」と直った事例を見て真似して見たり、

OSのみ再インストール(アプリケーションやデータはそのまま)

してみたりしても改善しませんでした。

ちなみに、外付デバイスに macOS High Sierra をクリーンインストール

した環境では、短時間のテストですが発生しませんでした。

この後も調査を続けます。

2017.12.24

(v6プラスその後)

あの後も、通信速度が遅くなるようなことは今までのところ出ていません。

何かをダウンロードするとか更新するとかといった際も、ダウンロードさえ

始まってしまえばそうストレスになることもない印象です。

個人的には(今のところ)大成功だった v6プラスの導入ですが、SNSとかを

みるとかなりの方が v6プラス及び他の IPoE接続サービスを導入されて

いるように思います。が、サービス名や用語に紛らわしいものがあったり、

しなくても良い設定をすると IPoE で繋がらない等、これまでの

IPv4 PPPoE 接続に比べると、やはり敷居が高いと言わざるを得ません。

実際、ひかり電話ルータに配信される「事業者ソフトウエア」なんて、

(通常のセットアップ画面にはある)ヘルプが用意されていないレベルです。

マニュアルも頂いておりません。

実際、ある程度ルーターを触った事がある方なら用語も画面も

わかるレベルではありますが、一部独特の振る舞いや用語もあります。

誰にでもお勧めできるという質の物ではありません。

また、繋がらない、あるいは通信速度が出ない(IPv4をこれまでと同様

PPPoE 接続にしてしまっている例が多いように見えます)などのケースで、

トラブルシューティングがうまく行えていない例もあるようで、

特に(ひかり電話ルータやホームゲートウェイを使わずに)対応ルータを

導入されるようなケースでの設定サービスが必要なのかもしれません。

うちのように、ひかり電話ルータを使う場合、外部に接続するだけなら

ルータの設定は不要でした。となると、ひかり電話ルータ等を使わず

対応ルータを導入して使用する場合にだけ難易度が上がる訳で、

サービスを提供する側もなかなか対応が難しいと思います。

2017.12.17

(Apple関連)

[iMac Pro発売]

6月のWWDCで発売が予告されていた、iMac Pro が12/14(米国時間)に

発売されました。標準仕様で約56万円(税抜)、CPU/メモリ/SSD/グラフィックスを

全て最も高額なパターンでCTOすると約146万円(税抜)になります。

色が異なるとは言え、iMacの形をした物が税込だと160万円近くになる、というのも

相当の違和感があります。

まあ、自分が買うわけではないので……。購入された方のレビューを楽しみに

待ちたいと思います。

#最上位の18コアのモデルは、来年の納入になるようです。

[iOS 11.2.1]

12/14に出ていました。

- AUユーザーの Visual Voicemail のアクティベーションの問題

- HomeKitのセキュリティ対策の副作用の修正

が主な変更点のようです。

うちでも各端末を更新しました。

[AirMac ベースステーション ファームウエア・アップデート 7.7.9]

こちらは12/13に出ていました。WiFiのセキュリティ脆弱性、いわゆる

KRAKSsに対応した版です。

7.7.9は、802.11ac対応の AirMac Extreme及びTimeCapsule用です。

802.11n対応 AirMac Express/Extream及びTimeCapsule用の

7.6.9も同時に公開されていました。

うちでも無線LANで接続したまま更新したのですが、TimeCapsule再起動後に

エラーが表示されました。ただ、有線LANに切り替えて ファームウエアの

バージョンを確認したところ、7.7.9 に上がっており、再度のアップデート

作業も行えないようなので、とりあえずそのまま使っています。

(MacOSX Workshop のパッケージ更新)

MacOSX Workshop

は、現在 10.12(β)を使わせていただいています。High Sierra への

暫定対応が為されているのですが、10.13のβ版に向けての準備が進んでいるよう

です。

sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgrade

したところ、結構色々なパッケージが 10.13 として更新されました。

ですが、更新の最後に、

エラー: db5 error(-30969) from dbenv->open: BDB0091 DB_VERSION_MISMATCH: Database environment version mismatch

エラー: cannot open Packages index using db5 - (-30969)

エラー: /opt/osxws/var/lib/rpm にある Package データベースを開けません。

というエラーが出ました。

どうも、パッケージの情報等を保管しているデータベースの更新がうまくいって

いないようです。

/opt/osxws/var/lib/rpm/ 下にある __db.001, __db.002, __db.003 を

削除の上、

rpmdb --rebuilddb

したところ、エラーは解消しました。

(Parallels Desktop for Mac 13 上の Windows 10 Pro のライセンス再認証)

Parallels Desktop for Mac 13 上で使用している Windows 10 Pro (v1703)

で、先日来 Fall Creators Update の更新(v1709)がうまくいかず、

何度も繰り返されていました。

それも、一見うまく更新がかかったようにみえて目を離している間に

再起動がかかり、ログインしてみると v1703 のまま、という状況でした。

エラーコードも出ておらず、原因も見当がつきません。

Windows Updateのトラブルシューティングでも直らなかったので、

BootCamp 環境で確認してみることにしました。

[BootCamp 上での状況]

BootCamp 環境でそのまま v1709 への更新を行うと、Parallels 上と全く同じ

症状でした。

Internet上の事例でよくある、「セキュリティソフトのアンインストール」

及び再起動を行ったところ、エラーコード 0x8007001F が表示されるように

なりました。

再度 Internet で調べてみたところ、「クリーンブート」で直った、との

事例があったのですが、こちらでは直りませんでした。

合わせて、「一度セーフブートしてみる」対処でも直らず、

最後には止む無く「ツールでのアップデート」を行うことにしました。

[ツールでの Fall Createors Update 適用]

上掲記事

内に記載のある

の手順で、念のためにUSBメモリにインストールメディアを作成して作業しました。

データとアプリケーションを引継ぎ更新して、アップデート自体はうまくいった

様なのですが、Parallels 側がライセンス認証されていない状態になって

しまいました。

[Parallels側の Windows 10 Pro ライセンス再認証]

ライセンスキーを再入力すると、0xC004C008 のエラー。これは、

ライセンス管理上は以前の別のPCと誤認されている場合にも出る様です。

対策としては、Microsoft のサポートと連絡を取って再認証の手順を

踏む必要がある様です。

うちでも、サポートに連絡を取って再認証の手順を行ったところ、

ライセンス認証済になりました。

(v6プラスを導入してみて)

通信速度の低下はほとんど感じなくなりました。先述の Apple からの

アップデートの類もかなり手短に終わる様になりました。

例えば、約2.4GBのダウンロードが必要なアップデートで、

残り時間が最初のうちから「約4分」とか表示されています。

帯域を見て画質を変える類のストリーミングでも、低画質に

落ちたり表示が止まったりすることがなくなりました。

こんなことならもっと早いうちに v6プラスを導入しておくんだった、

と後悔しきりです。

[セキュリティ面]

速度の改善を目的に導入したこと、及び自分の IPv6 に関する知識が不足

していることもあり、実際に使ってみるまでピンと来なかったのですが、

IPv6で普通に運用すると、LAN内の各ホストには、所謂グローバルアドレス

が振られ、ルータでのセキュリティ設定を誤ると外から通信可能になって

しまいます。ルータのみがグローバルアドレスを持ち、LAN内の他のホストは

プライベートアドレスが振られる運用が多かった IPv4 とは根本的に

違います。

IPv4 では、そもそもプライベートアドレス宛の通信がブロードバンドルータを

(通常は)超えられませんし、NAPTも掛かっているのでLAN内のホストの

IPアドレスを特定するのも困難です。

そこで、念のためルータの設定を一箇所変更しました。ひかり電話ルータの

セキュリティ設定で、「IPv6セキュリティ」を「高度」に変更しました。

もちろん、「IPv6ファイアウォール」は有効です。

この、「IPv6セキュリティ」を「高度」に設定して遮断されるのは、

フレッツの「v6オプション」

(NTT東日本のサイト)

契約時に使える様になる通信経路だと思われます。

「v6オプション」契約者同士で、IPv6での相互の通信が行える、という

ものです。で、このサービスは v6プラス申し込みに必須のオプションです。

つまり、v6プラス契約者同士は、IPv6アドレスが分かると相互に(ルーターを

越えての)通信ができてしまう、ということになります。

ルータの設定の「IPv6セキュリティ」の初期値としては、「高度」であって

欲しいところではあります。

[その他の疑問点等]

TimeCapsuleの「インターネット」設定では、IPv6を「自動」にしているのですが、

TimeCapsuleにはリンクローカル以外の IPv6 アドレスが振られていません。

もう少し調査が必要です。

2017.12.10

(macOS High Sierra 10.13.2)

12/7に出ていました。帰宅してすぐソフトウエアアップデートを

見て見たのですがその時点では表示されず、21時ごろに再確認したら

出ていました。

何か問題があって一時的に下げられていたのか、うちの環境

(あるいは経路上のキャッシュ)の問題なのかは不明です。

後述しますが、この時はインターネットの通信速度が遅く

ダウンロードに時間がかかり、結局3時間ぐらいかかってしまいました。

挙句、再起動ごの最初のログイン画面でなぜか文字が入らず

強制再起動する羽目に。それ以降は一応問題なく動いているようです。

(v6プラスの導入)

[インターネット接続速度の低下]

ここのところ、インターネットとの通信速度がずいぶんと遅くなることが

多くなっていました。平日は19時とか20時ぐらいから深夜まで、

休日は午前中から速度の低下を感じられることがありました。

うちはフレッツ光のVDSL接続なので、環境によってはあまり速くならない

こともありますが、それにしても遅すぎる印象でした。

特に顕著だったのは、OSやアプリの容量の多いアップデートです。

早朝4時や5時だとせいぜい数分で終わるダウンロードが、夜帰って

きてからだと「3時間」と表示されたりしていました。

@niftyの方でも状況は把握しているようで、

光ファイバー接続サービスの通信速度低下について

というページを公開しています。

ただ、そこで示されているユーザー側の対策が、

「ルーターの電源入れ直し」

「多少なりとも空いている別の設備に繋がる可能性がある」

から改善するかもしれない、ということのようです。

以前職場の通信が遅くなった際に問い合わせた別のプロバイダさんの

サポートでの回答でも、同じようなことを言われたことがあります。

だけになっているのが辛いところです。

あとは @nifty の回線増強待ち、のつもりだったんですが、時々確認している

スピードテスト系のサイトで、ある時に1Mbpsを切る結果が出たことで

一気に「これは改善しなくては」という心境になってしまいました。

何時もではないにせよ、要は初期のADSL(1.5Mbps)時代並みの速度しか

出ていない訳です。

個人的な時間軸で見て、15年以上前の回線速度、ということに

なってしまいます。

実際、DAZNの画面が止まったり低回線品質版の粗い画質になったり、

あるいは動画サイトでの表示がすぐ止まったり、と、現在の

サービス提供側が想定している回線速度が出ていないことがあるのは

明白で、ストレスを感じることが多々ありました。

ちなみに、その時点でも繋がった、

フレッツの情報サイトのNGN IPv6

での速度測定では、82〜83Mbpsぐらいの結果が出ていました。

これで、自宅〜NTT網内までの通信には大きな問題はなく、

やはりプロバイダ側の容量の問題のようです。

調べてみると、NTTのフレッツ網と各プロバイダとの接続部分である

網終端装置周りの容量の問題だ、と言われています。

NTT東西さんの増設基準が、トラフィック(通信量)ではなく、

セッション数(≒接続しているユーザー数)で、帯域を最大セッション数

で割った1セッションあたりの帯域は、100kbpsあたりになる模様です。

この辺は、総務省の「接続料算定に関する研究会」で、

NTTもISPも意見を出しているようですので、今後(電気通信事業法の

一部改正は2018年4月施行予定)多少なりとも改善される可能性はありますが、

最後は誰がコスト負担するか、という話になる面もあるので、即座に劇的な

改善が見られるとは予想し難いところがあります。

[v6プラス]

そこで、以前インターネット上で読んだ記事を思い出しました。

2017.9.25付の、

清水理史の「イニシャルB」:ネットが遅い!を解決、実質2倍以上に速くなる@nifty「v6プラス」を試してみた

と、2017.10.23付の、

【買い物山脈】移行費用ゼロ。v6プラス乗り換えで自宅のネットが数十倍速くなった

です。どちらも Impress Watch のサイト中の記事ですが、@niftyの提供している

IPoE(IP over Ethernet)接続サービスである、

v6プラスを利用しての

記事です。いずれの記事でも光接続タイプのようで、下りは数百Mbps出ている

ようです。

そういえば、2017.7.5より開始された @nifty の通信速度制御についての

お知らせで、v6プラスは適用外だったのを思い出しました。

ただし、v6プラスも良いことだけではありません。

-

@niftyホン、固定IPサービスは使えない

(うちはどちらもつかっていないので問題なし)

-

特定のプロトコルを使用するサービスが使えない

(PPTP, SCTPが例示されている。PPTPは使っていないし

SCTPはおそらく使っていない。)

-

IPv4アドレスは他のユーザーと共用

(共用を想定していないサービスが利用できないはず。

国内では、ブロードバンドルーターでのIPマスカレード環境があるので、

ちゃんとした実装のサービスなら問題は生じないはず

一部サイトのIPv4アドレス単位での接続ブロック等に巻き込まれる

可能性はある)

-

IPv4での通信で、1ユーザーが使えるポート番号が限定(240個)されるので、

特定のポート番号でしか利用できないサービスが使えない

(現時点では使っていない)

-

NTT東日本エリアで使用するためには、光電話サービス契約が必須

(NTT側の接続上の問題だと思われます。うちは問題なし)

と、制約もおそらく大丈夫そうなので、申し込むことにしました。

[ホームゲートウェイ(ひかり電話ルータ)の入れ替え]

うち固有の問題点は1つ。ホームゲートウェイが v6プラス対応機種に

挙げられていない、RV-230NEであること。

v6プラス

のページにも、

※現在フレッツ光をご利用中のお客様は、ご利用環境によって、ホームゲートウェイ

(ひかり電話対応ルーター)変更などの費用が別途発生する場合がございます。

詳細につきましては、NTT東日本/西日本(0120-116116(携帯電話、PHS着信可)、

受付時間 9:00~17:00、土日祝日も営業(年末年始を除く))にご連絡ください。

との記載があったので、電話して相談してみました。

確認の結果、ホームゲートウェイの交換という話になり、

RV-440KI(リユース品)が届きました。

入れ替えと配線はこちらの作業で、RV-230NEは着払いで

箱に入れて送り返す、ということになります。

#但し、伝票と袋だけが届き、箱についてはレンタル時に入っていたものか、

なければ適当な箱に入れての返送との指示が書かれていました。

[ホームゲートウェイ(ひかり電話ルータ)の入れ替え]

まずはホームゲートウェイを入れ替えて接続確認後に v6プラスを

申し込もうと考えたので、ホームゲートウェイの到着したその日の夜に

入れ替えました。入れ替え後、PPPoEの接続情報を設定して

すぐに繋がったので、そのまま v6プラスを申し込みました。

[余談: (v6プラスでは使えない)VPNサーバ機能]

NTT東日本のサイトから、RV-440KI の機能詳細ガイドをダウンロード

して見ていて気づいたのですが、VPNサーバ機能があるとのこと。

調べてみたら、事前共有鍵を使用する L2TP/IPsec のようです。

iPhoneやiPadで、iOSの機能だけで外から自宅のLANに接続できる訳で

非常に使いたいところではあるのですが、この機能は

v6プラスを利用すると使えなくなります。

今回はそもそも通信速度改善のために v6プラスの環境にするのが

主目的であるため、利用を諦めました。

[v6プラス開通]

翌日は平日だったのですが、仕事に出ていた間に v6プラスが開通して

いました。

帰宅後に確認したところ、

フレッツの情報サイトのNGN IPv6

での速度測定の結果は、有線LAN接続で 93Mbps台、無線LAN接続でも

91Mbps台が出ました。スピードテストサイトでも、良い方で90Mbps以上、

その中でも有線LAN接続での最高の数値で 95.6Mbpsが一度

記録されました。

VDSL接続の環境では、ほぼベストの数字だろうと思います。

一般にVDSL接続の場合の速度の上限は100Mbpsだと言われています。

ただ、比較的最近構築されたVDSL接続の環境では、VDSLなのに

100Mbpsを超える速度が記録されるところもある、という話もあります。

まあ、うちの環境はそんなに新しくないので、本来のVDSLの速度が

上限だろうと思います。

[MacBook Proから無線LANで外部に接続できない問題]

実は、最初は MacBook Proの環境から無線LAN接続した場合にだけ、

外部と通信できないトラブルが生じていました。

同じ MacBook Pro からでも、有線LANの場合は問題なく外部に

接続できます。また、同じ無線LAN AP に接続している iPhoneや

iPadからも、問題なく通信できています。

通信環境としては、ホームゲートウェイ(ひかり電話ルータ)がルータ、

TimeCapsuleがブリッジモードの無線LAN APとして動作しています。

念のため、TimeCapsuleを初期状態にリセットして再設定しても

変わりませんでした。

最終的には解決しましたが、原因は(いつ設定したかもわからない)

macOSのネットワーク設定でした。WiFi接続のDNS設定に、

@niftyのDNSが登録されていました。登録内容を削除すると、

ホームゲートウェイ(ひかり電話ルータ)のIPv4/IPv6アドレスが

表示されるようになり、外部とも正常に通信できるようになりました。

2017.12.3

(Security Update 2007-001)

一般報道でも報じられましたが、macOS High Sierra での 権限昇格の

脆弱性がありました。日本時間でみると、日本語のIT系情報サイトの

多くで情報が出た日の日付が変わった深夜に、10.13.1に対して適用する

対策のためのセキュリティアップデートが公開されました。

Appleの対応としては近年稀に見る早急な対応ではなかったかと思います。

その後、Security Update 2017-001 の版は1つ上がり、

10.13 に対しても有効な対策が適用されるようになっています。

ちなみに、10.13 から 10.13.1 へのアップデートを行うとこの対策が

適用されていないので、手動での適用か再起動による自動適用促進が

勧められています。

(TimeMachine バックアップ先の変更)

「fitletのページ」

の方には前回から書いていますが、家庭内サーバとして運用している

fitlet に外付ストレージを付けて、ファイルサーバとしての運用を

開始しました。afpプロトコルによるファイル共有を行う netatalk

というソフトウエアを動作させることで、TimeMachie のバックアップ先

として使用することができます。

これまでは TimeCapsule に TimeMachine バックアップを取っていたのですが、

今年2回ほどイメージの破損を引き起こしました。このTimeCapsuleの導入から

そろそろ3年になることもあり、TimeMachine のバックアップ先を変更することに

しました。

ちなみに、両者との通信速度を

Black Magic Disk Speed Test でテストした結果は、

おおよそ以下のようになります。

| 接続 |

通信先 |

Write

(MB/sec) |

Read

(MB/sec) |

|

有線LAN

|

fitlet

|

78 |

109 |

|

TimeCapsule

|

38 |

43 |

|

WiFi

|

fitlet

|

76 |

78 |

|

TimeCapsule

|

28 |

27 |

Black Magic Disk Speed Test は、Write/Read のテストを繰り返しますが、

テスト中に結果が結構ばらつきます。また、比較的大きなファイルの

転送を行うテストのはずなので、この結果が TimeMachine バックアップ時の

性能を直ちに示すものではありませんが、参考にはなります。

TimeCapsuleより今回構築した環境の方が、有線LAN/WiFi問わず

2〜2.5倍程度高速な結果になっています。fitlet側のログからすると、

現時点での通常のTimeMachineバックアップは、7〜9分程度かかっています。

TimeCapsule利用時には 20分程度かかっていたので、通信速度の比と

同程度高速化しています。

そもそも少々時間がかかり過ぎ、という話もありますが、

1回あたりのバックアップ容量が数百MBであることが多いです。

tmutil compare でバックアップ間の差分を取ると、

- spotlight の db

- Safari の履歴の db

-

Parallels上の環境を起動/サスペンドした際に削除・生成されるファイル

あたりが大きな容量を占めています。3つ目は現在500MBぐらいで、

かつ Remove/Add の動作になっているので、これが対象となるときは

1GB以上のバックアップになることもあります。

(2.5inch SSDのSecure Erace)

2016.8.21 の記事でも書いていたのですが、手持ちの Thunderbolt接続

及び USB3.0接続のケースを介した接続では、SSD の Secure Eraceが

できませんでした。

Akiba watchの記事

を見て、今度は SATA-USB3.0 の変換ケーブルを調達して試してみることに

しました。

今回調達したのは、

RATOC SYSTEMS の REX-U30ST3-A

です。

fitletの方で利用している外付RAID1ケースも、2代続いて RATOC SYSTEMS

さんのものでした。ここのところちょっと RATOC SYSTEMSさんづいています。

DeLOCK の 42510の蓋を外して基板を取り出し、4箇所の固定ネジを外して

SSDを取り出します。REX-U30ST3-Aの方はコネクタに挿すだけです。

その分、コネクタに余計な力がかからないよう注意する必要があります。

Secure Eraceを行うのは、上掲記事にもある TxBENCH です。

Parallels上の Windows10 Pro環境では S.M.A.R.T 情報が取得できないようで、

Secure Erace が行えませんでした。

BootCampで起動した Windows10 Pro 環境では、問題なく Secure Erace が

行えました。

外したのとは逆の手順で DeLOCK 42510 に組み付け、macOS側で消去しました。

早速、Black Magic Disk Speed Test で確認して見ましたが、

Secure Eraceする前と明確な差は見られませんでした。

2017.11.23

(smb.confへの追記によるsmb:プロトコルでの通信速度改善)

「新・OS X ハッキング!/184 NASのアクセス速度を改善する」

を読んで、自宅でも実験して見ました。

[MacBook Pro]--(WiFi:802.11ac)--[TimeCapsule]--(GbE)--[fitlet]

という接続で、MacBook Pro側の /etc/nsmb.confに

[default]

signing_required=no

を記載したところ、BlackImageDesign の Disk Speed Test でのテスト結果が

大凡 37MB/sec -> 75MB/sec 程度高速化しました。約2倍、ということになります。

家庭内LANでパケット改竄云々を気にしなくて良いなら、NAS等との

通信速度改善に効いてくると思います。

(Winclone 6 による BootCampパーティションのバックアップ)

10月の話で書いていないことがあったので。

Wincloneの販売元から、Winclone 6.1の販売案内のメールが届いたので

ちょっと慌てたのですが、Winclone6からは無償でバージョンアップでした。

Winclone 3.7 も持っていたので、そのユーザーリストへのメール

だったのだと思います。Winclone 6 へのアップグレードパスが

なかったので、新規購入した記憶があります。

その時点での最新版は 6.1.6。更新した上で、G-RAID with Thunderbolt に

BootCampパーティションのバックアップをとりました。バックアップサイズは

45.93GB。単純に処理時間から計算すると、約94MB/secの転送速度になりました。

なお、本日時点での Winclone の最新版は 6.1.8 になっています。

2017.10.8

(iOS 11, macOS High Sierra)

それぞれ、予定通り米国時間の9/19と9/26に公開されました。

[iOS 11]

iOS11の方は、たまたま公開直後の夜中に目が覚めてしまい、

ついでに常用のiOS端末の最終バックアップとバージョンアップを

行うことができました。

32bitアプリについては、事前にほぼ削除済みだったので、最後まで

残していた1つだけを削除して終了しました。

iOS 9やiOS 10でもそうだったのですが、出てしばらくはどうも

バッテリの消耗が激しい気がします。普段の使い方では出先で充電することは

ほとんどないのですが、今回は1回だけ充電せざるを得なくなりました。

それ以外の問題には今の所気づいていません。

[macOS High Sierra]

macOS High Sierra の方は、夜中に目が覚めることもなく、帰宅後の作業と

なりました。バックアップと再起動、念のための First Aid を行ったあと、

20時過ぎにアップデートを始めて終了が21時前。最近インターネット回線が

結構遅くなってしまっているせいもあるのでしょうが、想定より時間が

かかった印象です。

で、いつものことなのですが、アップデートした直後は変更点に多少の

違和感があるのですが、今日の時点ですでにどこが変わったのか

わからなくなってしまっているレベルです。何箇所か、ちょっと

動作がおかしいとか重いとか、あるいは使用しているアプリで

ちょっとしたトラブルがあるとか、そう言う箇所は流石にわかりますが。

あと、うちではアップデート時にWiFiの問題が発生しました。

自分用のメインのアクセスポイントはステルスモードで運用しているのですが、

アップデート後にそのアクセスポイントに接続されませんでした。接続の選択もなく、

家族用に作成してある別のアクセスポイント(こちらはステルスではない)を

掴んでしまい、電波状況もありまともに通信できませんでした。

以前から「ワイヤレス診断」でも警告される通り、Apple的にはステルスモードには

意味がないと見なしているようですが、その影響があったのかもしれません。

アップデート後の設定をやり過ごし、接続設定を再作成すると、その後は

これまで通り使えています。

2017.9.18

(iPhone X, iPhone 8)

9/12(日本時間9/13)のスペシャルイベントで、事前情報通り

iPhone X と iPhone 8/8Plus を発表しました。

今回は特に事前情報のリーク合戦の様を呈してしまっており、

仕様的には事前にある程度わかってしまっていたのが残念です。

iPhone X は有機ELディスプレイでホームボタン(とtouchID)が廃止。

ベゼルが狭く5.8inchですが、iPhone 7Plus/8Plus よりも小さいサイズ。

touchIDに代わり、顔認証のFaceID。というあたりになるでしょうか。

iPhone 8/8Plus は、iPhone 7/7Plus の正常進化系でしょう。

カメラ周りが強化されています。

iPhone X, iPhone 8/8Plus に共通する点として、

が挙げられます。

特に A11 Bionic チップについては、iPhone 7/7Plus 搭載の A10 Fusion

チップからの性能向上が大きいのでは、とされています。

ちなみに、Appleのプレスリリースには以下のように記されています。

A10 Fusionチップと比べて、2つの高性能コアは25パーセント高速、

4つの省電力コアは70パーセント高速になり、

業界屈指のパフォーマンスとエネルギー効率を提供します。

非公式な情報に依れば、あるベンチマークでは A10X Fusion 搭載

(これもタブレット向けとしては相当高性能なチップです)のiPad Pro 10.5inch

をわずかに上回る結果になったとのこと。

A10 Fusion 搭載の iPhone 7Plus との比較でも 1.4倍弱程度の結果に

なっています。

ここまで見てくれば、機会があれば手に入れたい、となるところですが、

最大のネックは価格の面でしょう。個人的には、昨年 iPhone は機種変更し、

今年は iPad を買い換えたところなので、ちょっと厳しいですね。

それ以外にも、iPhone X には流通量の少なさが噂されており、入手性にかなりの

難がありそうですし、Face ID についても動作の確実性への確信が欲しい

ところです。iPhone 8/8Plus について言えば、iPhone 7/7Plus から敢えて

急いで機種変更するか、という難しい判断も迫られます。

販売開始後の他の方のレポートを見てから、ということになりそうです。

(macOS High Sierra, iOS 11 のリリース日確定)

今秋リリースとされていた、macOS High Shierra と iOS 11 のリリース日が

発表されました。

macOS High Sierra が 米国時間の 9/26, iOS 11 が同じく米国時間の 9/19、

とのことです。先にリリースされる iOS 11 は、特に iPad で運用面にまで

影響を与えそうな「ファイル」アプリの導入等、ちょっと早めに触って

確認しておきたい機能が少なからずあります。一方、32bitアプリが

動作しなくなるため、アプリの整理が必要になるケースもあると思います。

ちょっと変わったアプリとかニッチなアプリとか、結構 64bit対応

されていないものもインストールしていました。ある程度は整理したのですが、

いくつかはまだ残しています。

macOS High Sierra の方は、何はともあれファイルシステムが

APFS(Apple File System)に変更されます。内蔵ストレージの

HFS+パーティションはAPFSに自動変換されるようなので、

事前のフルバックアップ推奨です。

(Apple Renewプログラムで古いiPadを下取り)

上にも少しだけ書いたのですが、今年 iPad を買い換えました。

2013年11月に導入した iPad Air(初代)が、さすがに随分くたびれて

きたので。

iPad Air は自宅で DAZN 端末にすることにして、予備に置いてあった

iPad(第3世代、2012年導入)を処分することにしました。

処分するにも色々あるのですが、今回は Apple のWebページにある、

Apple Renew プログラムで下取りしてもらいました。下取り金額相当の

Apple Store ギフトカード(Apple Storeのみで使用可能)が送られられてきます。

Appleのリサイクルのページ

からリンクを辿って申し込むと、暫定の見積額が出ます。正式に申し込むと

送付キットが(本人確認付き?で)送付されてくるので、同梱の同意書に

署名の上、本体と合わせて送付キットに詰めて返送します。

#「iPadを探す」の解除とデータの削除は、こちらの作業になります。

あとは、先方での確認後、Apple Store ギフトカードがメールで届きます。

今回の場合、申し込みから送付キットの到着まで数日、送付キットの発送後、

先方到着日の夜にはApple Store ギフトカードが届いていました。

(Parallels Desktop 13 for Mac)

Parallels Desktop の新版、Parallels Desktop 13 for Mac が発表されました。

私のところへも、例年通りメールで 13 の発表とアップグレード版購入の

案内メールが届きました。1本あたり¥5,300.-。

今年も通常の Parallels Desktop 13 for Mac への更新にしました。

昨年と同様、家族分と合わせて2本購入し、まずは自分の分だけアップグレード

しました。Windows10 の VM は、Parallels Toolsまで更新しています。

主として Windows10 の VM を少し触ってみた範囲では、相変わらず大きな差は

感じません。ディスクアクセス速度も改善したとの触れ込みですが、この点は

遅いのはすぐに気づくけれど「遅くならない」のは非常にわかりにくいところが

あるので、正直まだよくわかりません。

macOS Higi Sierra 対応版でもあるので、メンテナンス費用を払うつもりでの

購入としては、妥当なところかもしれません。

2017.7.22

(G-Technology G-RAID with Thunderbolt3)

Thunderbolt3/USB3.1(Gen2)仕様に更新された、G-RAID with Thunderbolt3 が

国内でも流通しているようです。

うちの MacBook Pro (15inch, Mid 2014)にはどのインターフェイスも対応

しておらず、結局同じアクセス速度になってしまうので構わないといえば

構わないのですが、

-

私の購入した販売店では、新モデルの方が数千円安くなっており、

差額でThunderbolt2-Thunderbolt3変換アダプタが買えてしまうこと。

-

保証期間が5年に伸びていること(従来モデルは3年)

あたりがちょっと悔しいところではあります。

[うちのMacintoshたち]

[karg's HomePage]

管理人:karg

管理人:karg